ろうきんは、

はたらく人たちによって

運営される金融機関。

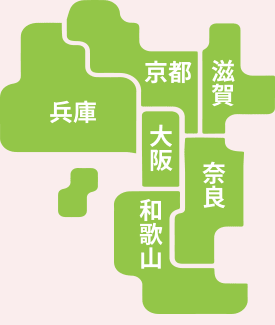

ろうきんは全国に13あり、近畿ろうきんは滋賀・奈良・京都・大阪・和歌山・兵庫の近畿2府4県を営業エリアにしています。

ろうきんは、働く人たちによって運営される金融機関。その基本姿勢も、社会的な役割も、くらしに役立つプランやサービスも、すべてが働く人たちの視点に立ったものです。

事業運営の仕組み

事業運営の仕組み

-

- 働く人たちの生活向上

- ろうきんは、働く仲間がつくった金融機関。働く人たちの生活の向上、福祉の充実、環境保護などに役立つことを目的としています。

-

- 公平かつ民主的

- 労働金庫法に基づいて営利を目的とせず、会員の一人ひとりが主人公として、利用するだけではなく運営に参加し、公平かつ民主的に運営されています。

-

- 生活者本位

- 業務内容は、預金やローン、各種サービスなど銀行と同じですが、それらすべてが働く人たちの生活を守り、より豊にするために役立てられています。

ろうきんの成り立ち

ろうきんの成り立ち

ろうきんの設立の背景は、第二次世界大戦敗戦後の1950年までさかのぼります。

敗戦後、経済復興を急ぐ当時の日本では、金融機関は国民から集めたお金の多くを、国や企業へ投資し、労働者に貸すことはありませんでした。このため、生活費に困った労働者は、高利貸しや質屋などから高い金利で借りるしか方法が無く、利息の負担や過酷な取り立てに苦しんでいました。

経済的に自立するために、「自分たちのお金を自分たちのために使う。そんな自分たちのための銀行をつくろう。」そうした労働者の声のもと、1950年、労働組合や生活協同組合が中心となって資金を集め、ろうきんが誕生しました。企業や国のためではなく、働く仲間のための金融機関(ろうきん)の歴史の幕開けでした。

岡山県・兵庫県を皮切りに、その後、全国各地にろうきんが誕生しました。1998年には近畿2府4県の営業エリアで、7つのろうきんが統合し近畿ろうきんとなりました。

近畿ろうきんについて(2023年9月末時点)

-

近畿2府4県

54拠点

-

13のろうきんの資金量中

第2位

-

リスク管理債権比率

0.35%

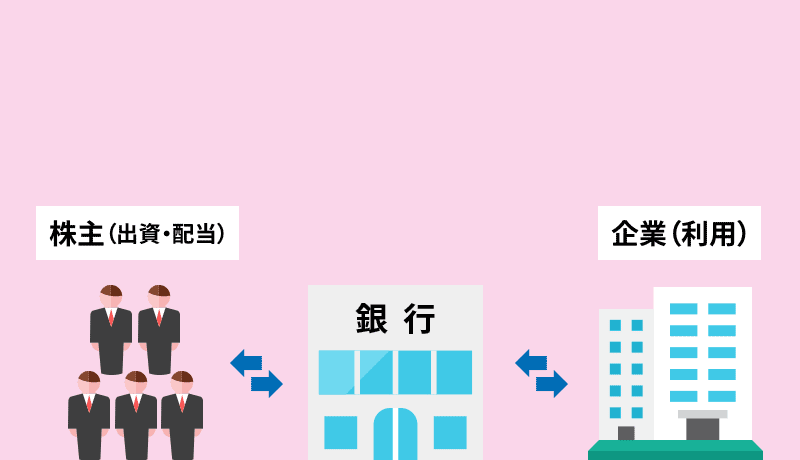

銀行との違い

銀行との違い

ろうきんは会員自ら運営に参画し、銀行は株主の意見を反映し、運営しています。

-

ろうきん

![[会員(出資・利用・還元)] ⇔ ろうきん](/other/kinkirokin/assets/img/5min/img_difference_rokin.png)

協同組織 - 1会員1票制により、会員(勤労者)自らが、平等に運営に参加

- 営利を目的とせず、余剰金は会員に還元

福祉金融 - 勤労者を中心に融資

- 勤労者の生活・福祉の向上ニーズに応える

-

銀行

株式会社 - 原則、1株1票制により、株式持高の多寡が運営を左右

- 利潤追求を目的とし、利益は株式持高に応じて株主に配当

企業融資 - 企業を中心に融資

- 企業の資金ニーズに応える

ろうきんの理念

ろうきんの理念

- ろうきんは、働く人の夢と共感を創造する協同組織の福祉金融機関です。

- ろうきんは、会員が行う経済・福祉・環境および文化にかかわる活動を促進し、人々が喜びをもって共生できる社会の実現に寄与することを目的とします。

- ろうきんは、働く人の団体、広く市民の参加による団体を会員とし、そのネットワークによって成り立っています。

- 会員は、平等の立場でろうきんの運営に参画し、運動と事業の発展に努めます。

- ろうきんは、誠実・公正および公開を旨とし、健全経営に徹して会員の信頼に応えます。

数字でわかるろうきん

数字でわかるろうきん

全国には私たち近畿ろうきんを含め、13の労働金庫があります。北は北海道、南は沖縄まで、全国各地の働く人々、約1,180万人の方々にご利用いただいています。近畿ろうきんは近畿2府4県に支店を持ち、関西の会員・組合員の皆様の笑顔のために各職員が日々営業活動に取組んでいます。

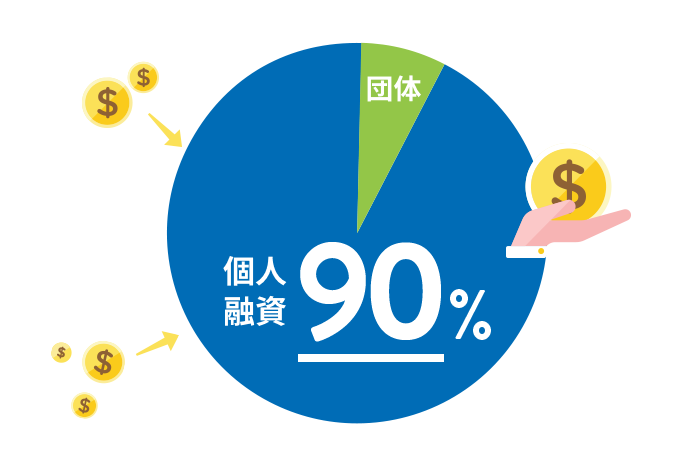

近畿ろうきんの融資の90%は個人向けです。労働組合や生協が中心となり資金を出し合い創られた「労働者のための金融機関」。“働く人たちとその家族を守る”設立当時の想いは今も受け継がれています。

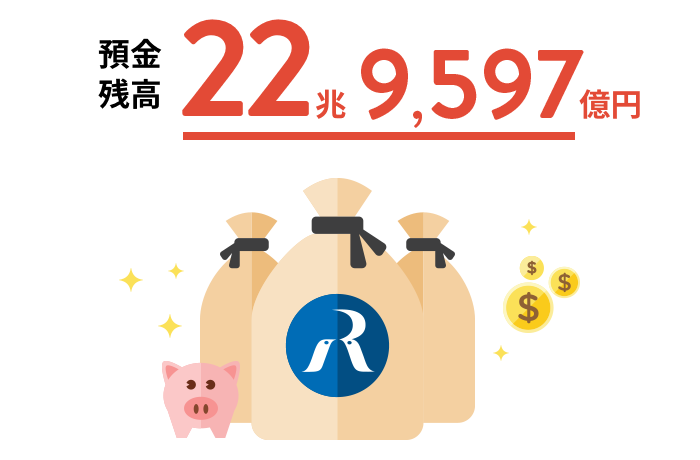

13金庫の預金残高の合計は、22兆9,597億円。これは大手地方銀行に匹敵する規模です。

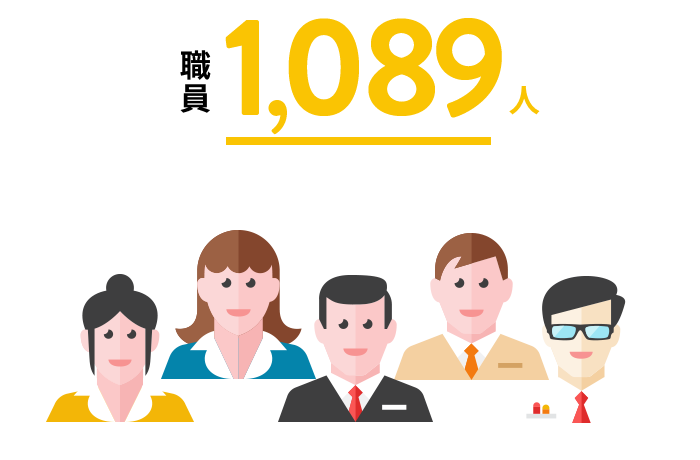

近畿ろうきんで働く職員の人数は1,089人。預金・融資・営業 等、様々な仕事をしています。

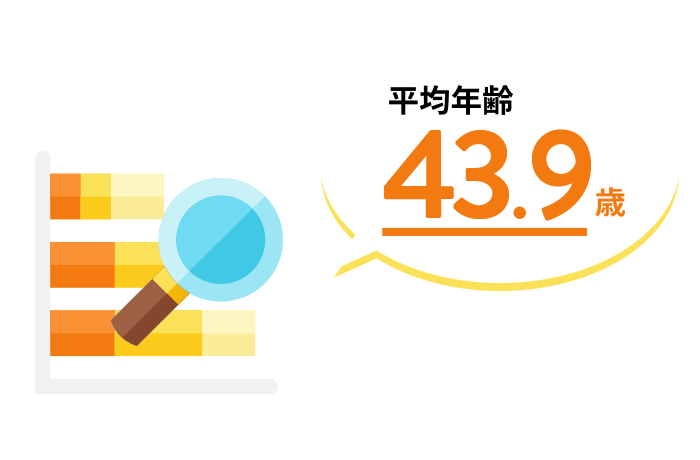

近畿ろうきんで働く職員の平均年齢は43.9歳。様々な世代が協力しながら日々仕事をしています。

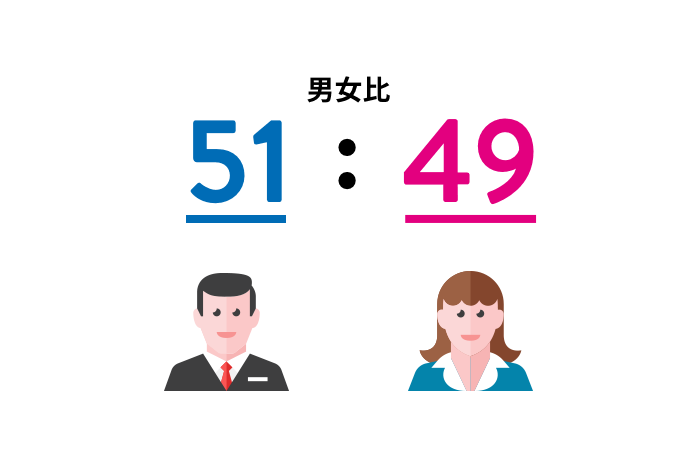

近畿ろうきんで働く職員の男女比は51:49。各本・支・出張所での職員の男女の割合もおよそ半々となります。

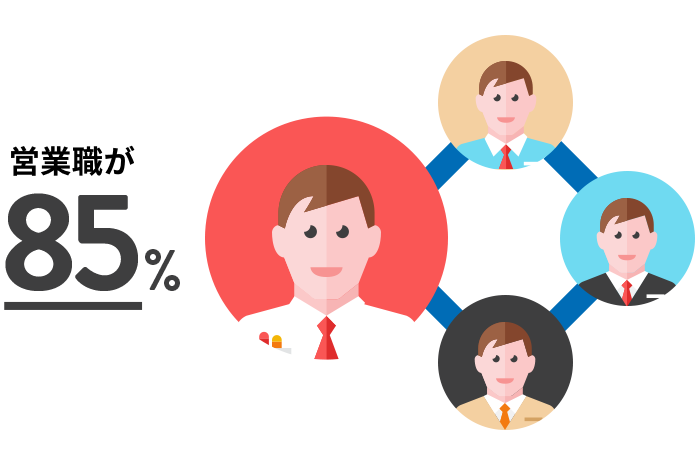

入庫後は、ジョブローテーションにより、全ての業務を経験します。入庫3年目以降(2019年〜2021年入庫)の職員の担当業務別割合は、営業職が85%と最も高く、ジョブローテーション後しばらくは営業職に就く職員がほとんどです。(2023年12月時点)

産休・育休を希望した職員の取得率は100%。育児休職から復帰後も短時間勤務制度を活用して活躍している女性職員もたくさんおり、出産後も安心して働ける環境が整っています。また男性職員も育児のため育休を積極的に取得しています。

※2023年3月時点の情報です。

![[わかりやすくご紹介!] 5分でわかるろうきん / 銀行と異なるろうきん [気になるポイントをクリック!]](/other/kinkirokin/assets/img/5min/ttl_page.png)